어딘가, 우리가 Quelque Part, Nous

소사요 × BÜRO PAPIER 작품전

한 해의 끝과 새해의 시작을 잇는 시기, 소사요와 BÜRO PAPIER의 두 번째 작품전 《어딘가, 우리가》를 엽니다.

지난여름 나누었던 짙고 검은 빛깔의 조각을 지나, 소사요 김진완 작가와 뷰로 파피에 사이에는 새로운 일 년의 시간이 쌓였습니다.

그리고 그 시간 속에서 오간 다정한 대화들이 모여 보다 담백한 정물의 형태가 우리를 맞이합니다.

한 번도 만나지 않았지만, 역설적으로 오래도록 바라왔던 순간이 있습니다. 마주하고 나서야 이 만남이 필연이었음을 깨닫는 순간. 소사요와 뷰로 파피에의 첫 만남이 그러했듯, 그런 순간은 특별한 서사를 필요로 하지 않은 채 우리 곁에 담담하게 다가옵니다.

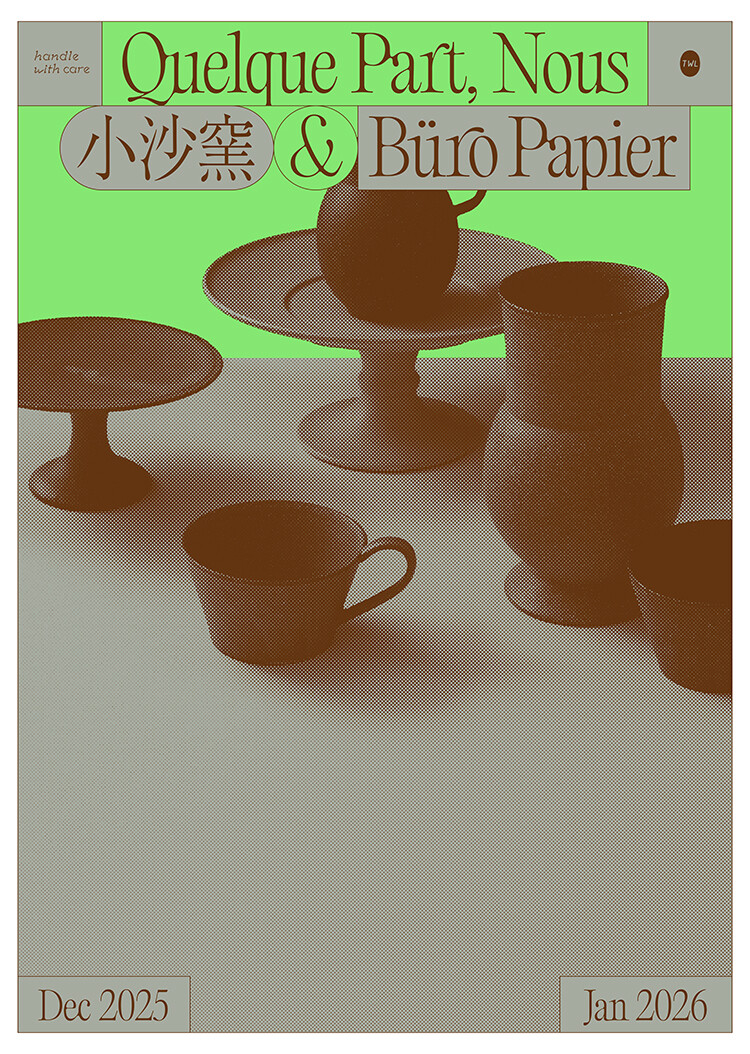

잔과 물동이, 꽃병, 사발과 둥근 접시. 이번 전시에 놓인 작업 또한 그러한 만남의 방식과 닮아 있습니다. 손잡이와 어깨선에 남은 부드러운 곡선이 자연히 시선을 이끌듯이, 소사요와 뷰로 파피에가 나눈 작업은 우리의 일상 정물을 이루는 가장 순하고 편안한 형태로 모습을 드러냅니다.

소사요 小沙窯

‘작은 모래’ 라는 뜻을 지닌 소사요 김진완 작가는 일상에서 곁을 내어주고 오랜 시간 함께 지낼 순하고 단단한 기물을 만듭니다. 분청과 백자, 흑색자기에 이르는 폭넓은 작품 활동을 전개하고 있습니다.

뷰로 파피에 BÜRO PAPIER

공간의 페르소나와 사물의 관계에 대해 시각적으로 표현하는 〈뷰로 드 끌로디아〉 고유의 심미안으로, 공간 연출에서 나아가 공간을 구성하는 사물로서의 공예품을 아티스트와 함께 그려갑니다.

Q. 이번 전시 제목인 《어딘가, 우리가》를 직접 지어주셨어요. 어떤 마음에서 떠올린 제목인지, 이번 전시를 통해 건네고 싶은 이야기는 무엇이었는지 이야기 나눠주세요.

A. 뷰로 드 끌로디아의 공간 연출이나 뷰로 파피에의 기물 기획 모두, 없던 새로운 것을 찾거나 발명하듯 만드는 일이 아니에요. 시간이 지나 되돌아보면 결국 우리 안에 오래 머물던 있던 것들이죠. 언젠가부터 내내 생각해왔던 장면들, 어딘가에서 우리가 이미 마주쳤을 법한 순간들을 인화하듯 꺼내는 작업을 하고 있다고 느껴요.

우리가 하고자 하는 이야기의 대부분은 지난해 겨울에 입고 옷장에 넣어 두었던 코트 주머니 속에서 다시 발견한 영화표라든지, 봄기운이 들면 산뜻한 차가 마시고 싶어 그에 맞는 차 도구들을 꺼내어 두는 일, 여름내 얇고 투명한 유리잔에 얼음을 띄워 냉커피를 마시다가 어느 날 아침 문득 손잡이 달린 도톰한 잔에 따뜻한 우유와 거품을 가득 올려 마시고 싶으면 ‘아, 가을이 왔구나’ 싶은 것 같은, 아주 사소하고 작은 것들이에요.

Q. 《꽤 짙은 기억》에서는 짙은 흑자 작업을 소개했다면, 이번에는 가장 평안한 형태와 흙의 질감이 느껴지는 ‘순한 작업’을 선보입니다. 이번 작업을 함께 발전시키는 과정에서 소사요 작가와 어떤 대화를 나누었는지, 그리고 흑자 작업과 다른 이번 기물의 매력은 무엇이라고 생각하는지 듣고 싶습니다.

A. 표면에는 유약을 바르지 않고 연마로 그 질감을 내는 흑자 작업은 분명 고유의 단단한 아름다움이 있습니다. 다양한 형태의 기물이 한데 모였을 때의 두근거림도 크고요. 이견 없는 주인공 외에 식탁 위에 함께 오를 수 있는 부드럽고 담백한 얼굴들을 생각했어요. 흑자가 모노크롬 사진처럼 또렷한 작업이라면, 이번에 소개하는 작업은 희미하지만 입자가 살아있는 질감의 검프린트로 인화한 듯한 느낌이 들어요. 유화 속 기물 같기도 하고요.

Q. “가장 잘 만들 수 있는 게 차 도구다”라는 소사요 김진완 작가의 이야기처럼, 소사요는 차 도구로 익숙한 작가로 알려져 있습니다. 하지만 뷰로 파피에와의 협업에서는 일상 기물이 중심을 이루고 있어요. 본격적인 다구보다 일상 기물에 집중하는 것은 소사요의 개인 작업과 구별되는 지점을 만들고자 하는 의도일까요?

A. 선생님의 차 도구를 정말 많이 소장하고 있고, 매일 사용하고 있으니 그 설계의 탁월함과 아름다움은 누구보다 잘 알고 있어요. 종종 소개하고 판매도 하고요. 다만 작은 다관을 이용해 차를 마시지 않는 분들에게는 소사요의 차 도구가 아름답기는 하지만 무용한 기물일 테니, 그들에게 선생님의 다른 도구를 소개하고 싶다는 마음에서 시작했어요.

차 도구 이전에도 선생님은 청자, 백자, 분청을 오랫동안 작업하셨고, 당연히 식기와 오브제, 다완 등을 선보여 오셨어요. 그런 넓은 작업의 스펙트럼을 먼저 보았기에, 제가 몇 년을 기다려 일상 기물 작업을 해주시기를 청했던 것이고요. 뷰로의 시선과 오늘날의 식문화를 함께 나누면서요. 선생님의 특정 작업과 뷰로 파피에의 작업을 구분 짓기보다는, 다양한 쓰임을 고려해 더 많은 이들의 손에 닿기를 바라는 마음이에요.

Q. 이번 전시를 찾는 분들께 전하고 싶은 이야기가 있다면 부탁드려요.

A. 제가 스무 살이 되면서 커피를 마시기 시작하고 처음 모으기 시작한 것이 에스프레소 잔이에요. 그 작은 기물 하나에 담길 수 있는 한 사람의 기호와 세계가 지금의 뷰로까지 견인했다고 생각해요. 작은 커피 테이블 위에서 우리는 얼마나 많은 것을 생각하고 계획하고 기억할까요.

전시 기간 동안 핸들위드케어에 뷰로 카페를 열어요. 올해 겨울은 에스프레소와 설탕이 담긴 작은 컵, 물동이를 닮은 밀크 저그, 흙의 여러 가지 색이 담긴 접시가 있는 4층의 작은 카페의 날들이 남겠네요.

가장 평범한 형태와 흙의 질감 속에서, 우리가 미처 의식하지 못했던 익숙한 필연을 알아차리는 시간이 되길 바랍니다.

2025년 12월 19일 - 2026년 1월 4일

Tue - Sun, 12 - 7 PM (Monday Closed)

서울시 용산구 녹사평대로 40나길 34, 4층

070-4900-0104

전시 기획: Handle with Care

전시 그래픽: 이재민

식물 연출: Botalabo 정희연